ЭС: Н.С.Арсеньев

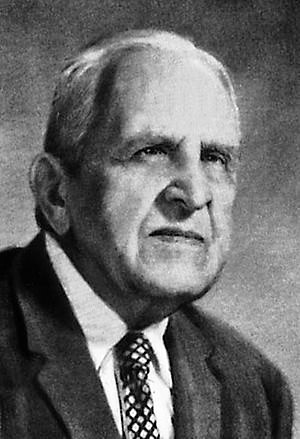

АРСЕНЬЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (16(28).05.1888, Стокгольм, Швеция – 18.12.1977, Сиклифф, близ Нью-Йорка), философ, богослов, культуролог.

АРСЕНЬЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (16(28).05.1888, Стокгольм, Швеция – 18.12.1977, Сиклифф, близ Нью-Йорка), философ, богослов, культуролог.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1910). Доктор философии (1924).

Приват-доцент кафедры истории западноевропейской литературы историко-филологического факультета (1914, 1916–1918). Работал в Московском университете с 1912 г.

Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов религиозная философия, литература Средних веков и эпохи Возрождения. Слушал курсы в Мюнхенском университете, Фрайбургском университете, Берлинском университете (1910–1912).

Восприняв философско-религиозные идеи Л.М. Лопатина, Вл.С. Соловьёва, С.Н. Трубецкого, рассматривал «соборность» как важнейшую характеристику православного духовного опыта, усматривая в ней суть культурно-исторического дела Церкви. Отстаивал значение мистической традиции в христианстве, выступал против различных форм «мироотречного пессимизма», доказывая, что именно путь христианской мистики ведёт к их решительному преодолению. Прямым преддверием христианства считал античную культуру. В средневековом миросозерцании подчёркивал его светлую, эстетически окрашенную ветвь: мир и материя не есть принцип отрицательный, земное бытие призвано быть обожествлённым, и «процесс этот начался уже в воскресении во плоти Сына Божия». Сторонник единения православия с католичеством и протестантизмом. Считал, что движение за единение христиан не противоречит православию, а, наоборот, органически из него вытекает, так как, по его мнению, экуменическое движение является возвращением к раннему христианству, носителем же древнехристианского предания как раз и выступает Православная Церковь.

Преподавал на Московских высших женских курсах, в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского. Профессор Саратовского университета (1918–1920).

Профессор Свято-Владимирской духовной семинарии при Колумбийском университете/ Свято-Владимирской духовной академии (Нью-Йорк, США; 1947–1977). Выступил на юбилейном акте, посвящённом 200-летию Московского университета в Нью-Йоркском городском университете с речью «Московский университет и характерные черты русской духовной культуры» (1955).

Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 г. Под влиянием патриотических чувств Н.С. Арсеньев пытался уйти добровольцем на фронт, однако был забракован из-за плохого зрения. Ему удалось устроиться на Северо-Западном фронте уполномоченным Российского общества Красного креста (1914–1916).

В 1917 г. находился в расположении Добровольческой армии на Дону при штабе генерала М.В. Алексеева: член Политического отдела, занимался агитацией за армию и пропагандой её целей.

Вторая мировая война. Добровольно служил зондерфюрером в качестве переводчика (1941–1942). Преподавал историю русского богословия на теологическом факультете Кёнигсбергского университета. В конце 1944 г. оставил Кёнигсберг и после непродолжительного пребывания в Германии в конце мировой войны переехал в Париж, затем в США.

1919 год. Был дважды арестован, содержался в тюрьме. В 1920 г., опасаясь очередного ареста, нелегально перешёл российско-польскую границу и после недолгого пребывания в Варшаве и Берлине, переехал в Кëнигсберг, где жил до 1944 г.

Основные труды: «В исканиях абсолютного Бога» (1910), «Плач по умирающему Богу» (1912), «Из русской культурной и творческой традиции» (1959).

Литература: Лысков А.П. Н.С.Арсеньев: жизненный путь и творческое наследие русского мыслителя. Историко-философский ежегодник. РАН. Институт философии. – М, 2005; Хализев В.Е. Арсеньев как философ, культуролог и литературовед // Литературное обозрение. 1994. №1–2; Русская философия. Энциклопедия / под общей редакцией М.А.Маслина. –М., 2007.

Семья Арсеньевых принадлежала к старинному русскому роду, который вёл своё начало ещё с первых столетий Московского государства. История рода – история самой России. Один из предков Арсеньева был начальником штаба Суворова (Николай Дмитриевич Арсеньев (1754–1796) – боевой генерал, сподвижник Суворова, умерший от ран, полученных при взятии Измаила; воспет Байроном в поэме “Дон Жуан”). Юрий Васильевич Арсеньев (дядя Николая Сергеевича) – хранитель Московской оружейной палаты, известный археолог, историк и генеалог. Кстати заметить, и бабушка великого поэта М.Ю. Лермонтова (урожд. Столыпина) была Арсеньевой по мужу. Материнскую линию также украшают древние русские фамилии Xомяковых, Нарышкиных и др.; мать Н.С. Арсеньева, Екатерину Васильевну, воспитала бабушка – А.Н. Шеншина, урождённая Ермолова (двоюродная сестра знаменитого героя 1812 г. и “покорителя Кавказа”). Арсеньевы славились своими богатыми духовными традициями, свято хранили память о прошлом, “заветы предков”, и эта верность заветам сочеталась в то же время с чуткостью к новому.

(Лысков А.П.)